一週間ぶりのご無沙汰です。Bluebirder*Sです。

ホテル観洋に隣接する民家の敷地には

ニセアカシアの樹があって

国道45号の歩道にまで その花の房を延ばしています

白い花は 青空によく映えてきれい

花から漂う い~い香りは

歩いていて すぐにそれとわかります

蝶々の形をした白い小花を集めた

花房はちょうど藤のよう

花には蜜が含まれていて

ミツバチの蜜源にもなっています

ニセアカシアは 夏の季語

いよいよ深まる海の蒼

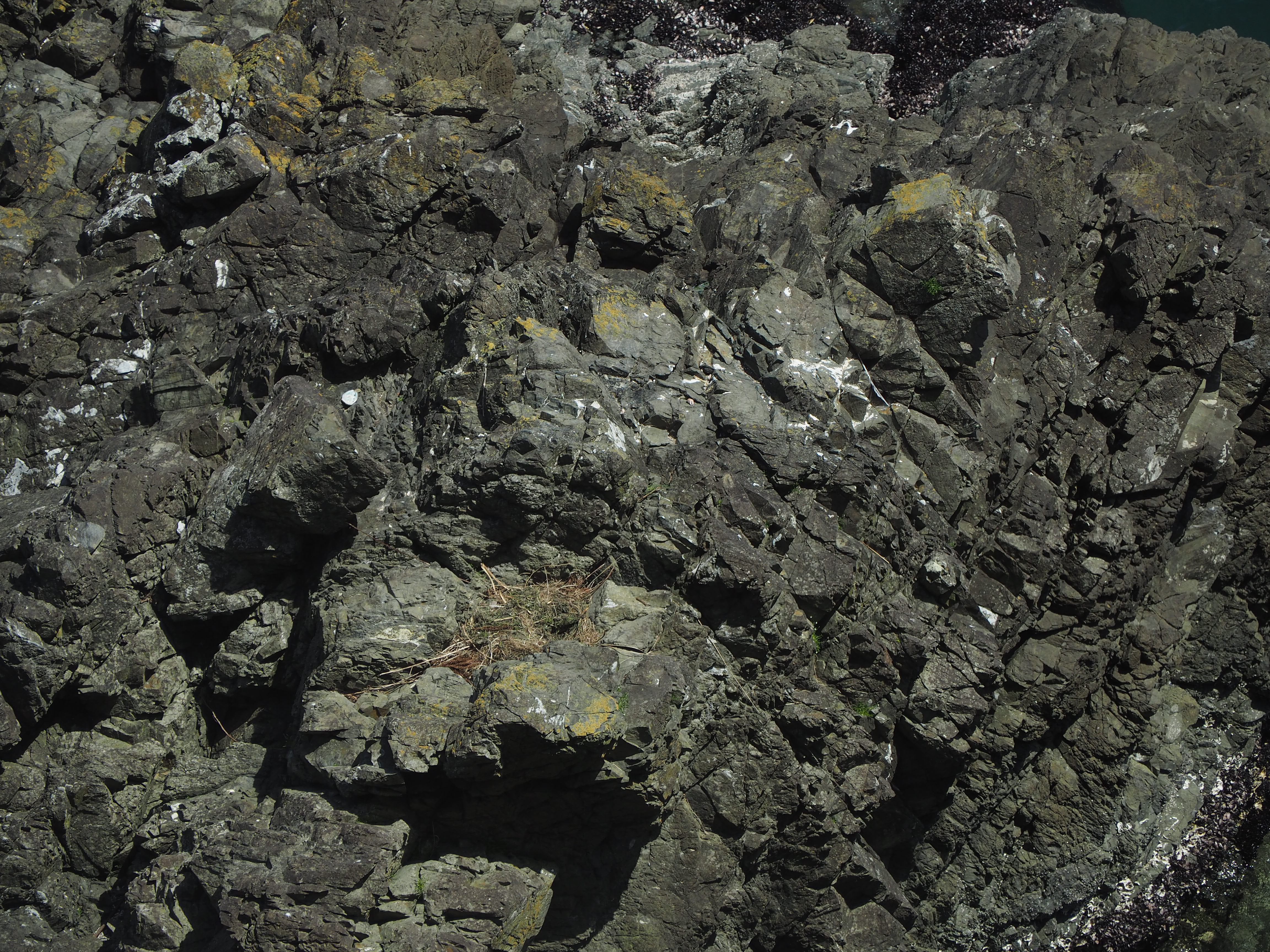

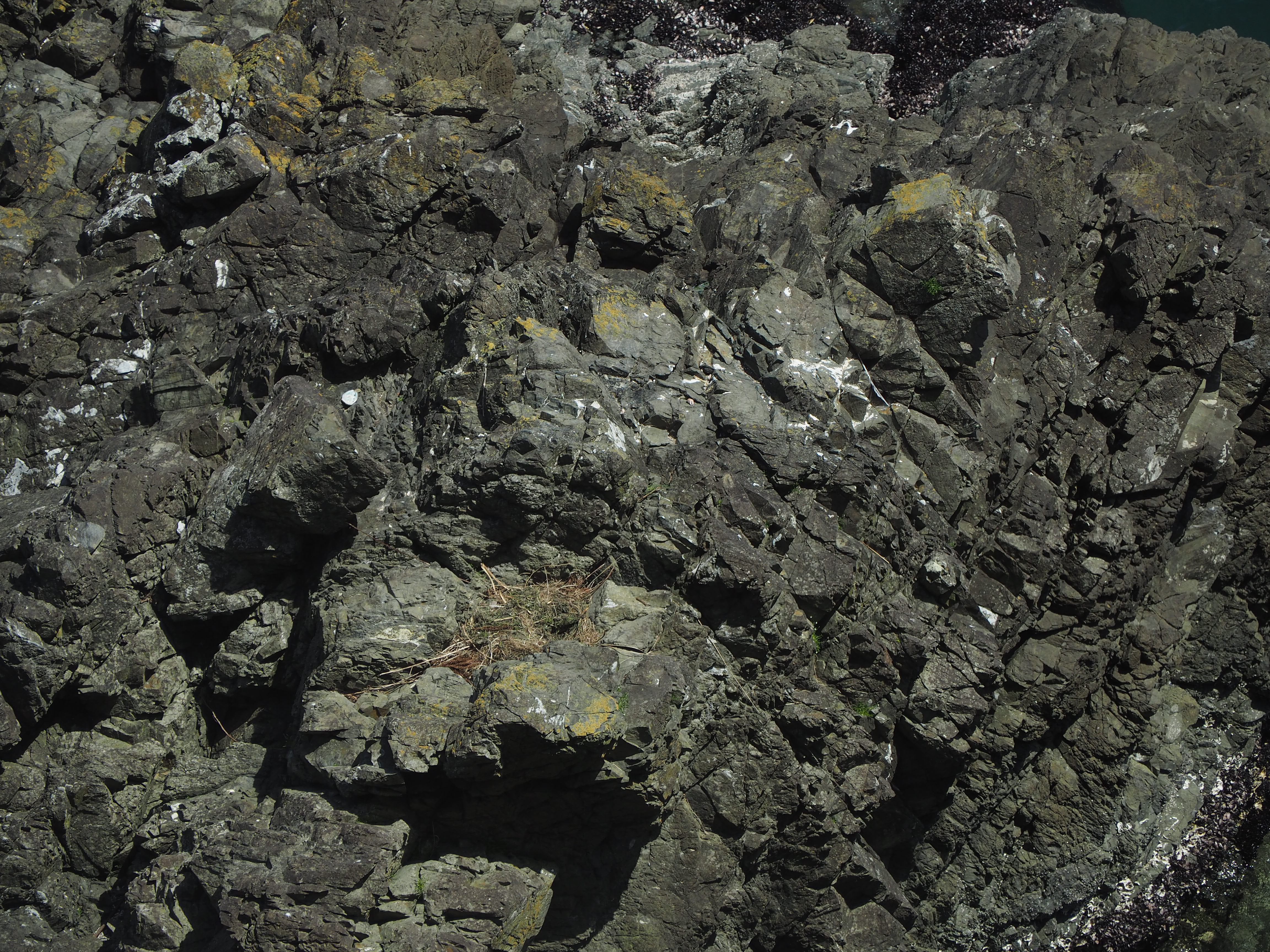

こうして巡る季節の中 観洋眼下のオオセグロカモメも

刻々と 産卵の時期が迫っています

去年↓ 巣の中に卵1個が確認できたのが5月18日のことでしたから

それまで あと一週間

よく晴れた この8日の朝は

海上でランデブーを楽しんでいた 二羽

ややあって メスが営巣中の岩場にもどると

すかさず 巣の中へ・・・

もぞもぞと 巣に身を沈め

卵がいつ産まれてもよい といった態勢に

柔らかそうな巣材で占められた巣には

深い窪みが出来ています

メスが巣に入って 自然に出来たものでしょう

ここに卵を産み落とせば

ほかに転がり落ちる心配はなさそうです

よく見てみると 巣材には緑色のものも

コケ類でしょうか 海草類でしょうか

識別できませんが クッション性と保温性は高そうです

それはさて置いても

とにもかくにも注目は いつ産卵するのか

今年はいくつ産まれるのか 何羽孵るのか

カモメのヒナたちが巣立ちするまでの間

しばらく 楽しみに観察することにいたします

~~~~~~

P.S ・・・などと記していたこの9日夕方のこと

どうも二羽の様子が怪しい・・・

何が?って オスが 巣から出ないのです

それでもって メスがオスに餌を運んで来ている・・・

ということは つまり

巣の中には もう卵があるとも 推察されます。

しかしこの日は、日没サスペンデッド。

とうとう巣の中は確認できませんでした。

卵 10日にでも見つけたら 追伸入れます♪

~~~~~~~!!!!!!!!!!

P.S 産まれました! かなり気を持たされましたが ついに

一個目の卵です

確認は 5月12日正午前

去年にくらべて6日早い確認です

ティーラウンジスタッフのKさんが 12日朝観た時には未だ

Bluebirderが観た10時半ごろにも 未だありませんでした

にわかに 新しい巣材を交代で

運び入れ始めたのが 11時40分を回ったころでしたから

おそらく産卵は その直前11半ごろかと推測されます

細かいことはさて置いても とにかくは

二個目三個目の産卵

そして ヒナの誕生が楽しみです♪

一週間ぶりのご無沙汰です。Bluebirder*Sです。

5月の声を聞き

南三陸町も 草木萌える季節

観洋5階ロビーから見える 荒島(あれしま)も

標高512.4m 町内最高峰にして

奥州藤原氏も信仰した霊峰

田束山(たつがねさん)と手前の山々も

いよいよ樹々が萌え

文字通り 風薫る季節を迎えました

萌えだした緑の色が とにかく目に新鮮です

ただ ヤマツツジの名所 田束山の頂は

まだ 赤くなっていません

花の季節はこれからで 見ごろは今月中旬とのこと

この写真の一番高い山が 田束山

見ごろになれば 頂に赤い帽子をかぶります

さて 時間は遡りますが よく晴れた先月28日

観洋近くの森で

クロツグミがさえずっていました

ただ 残念なことに 声はすれども姿は見えず・・・

どんな鳥? ですよねぇ ちなみに こんな鳥です

Bluebirderが かなり以前

他県のとある森で撮った姿です

ちょいとピンが甘いのはご愛敬

羽根が黒いツグミなので 文字通り「クロツグミ」

ですが お腹は白くて 黒い斑点も

クチバシと目の周り

そして 足が黄色くて

なかなか かわいいヤツです

初夏を告げる声がまたきれいなのです

声の方は ネットで検索してみて下さい

とにかく 美しい声です

奇しくもその28日の朝

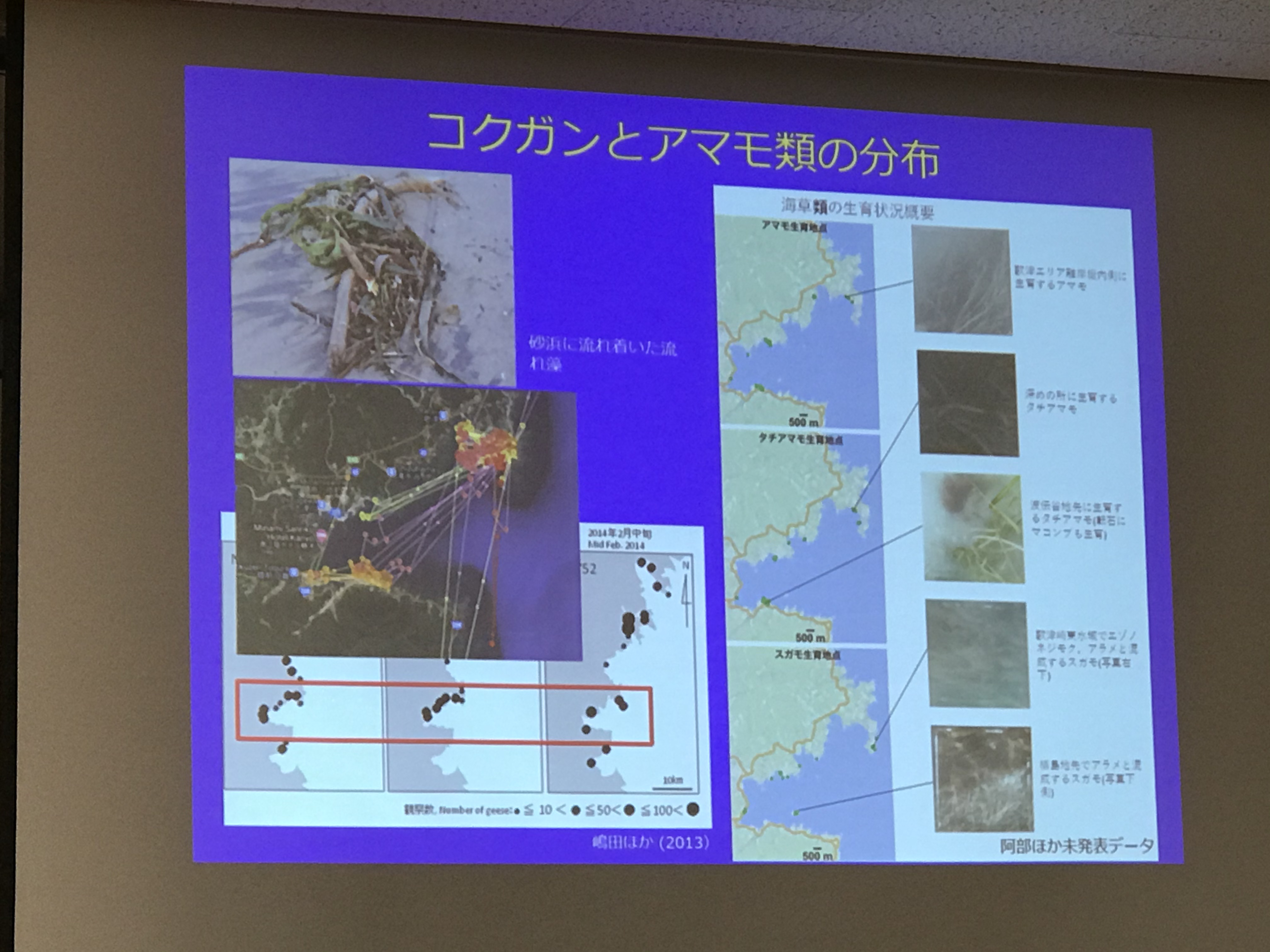

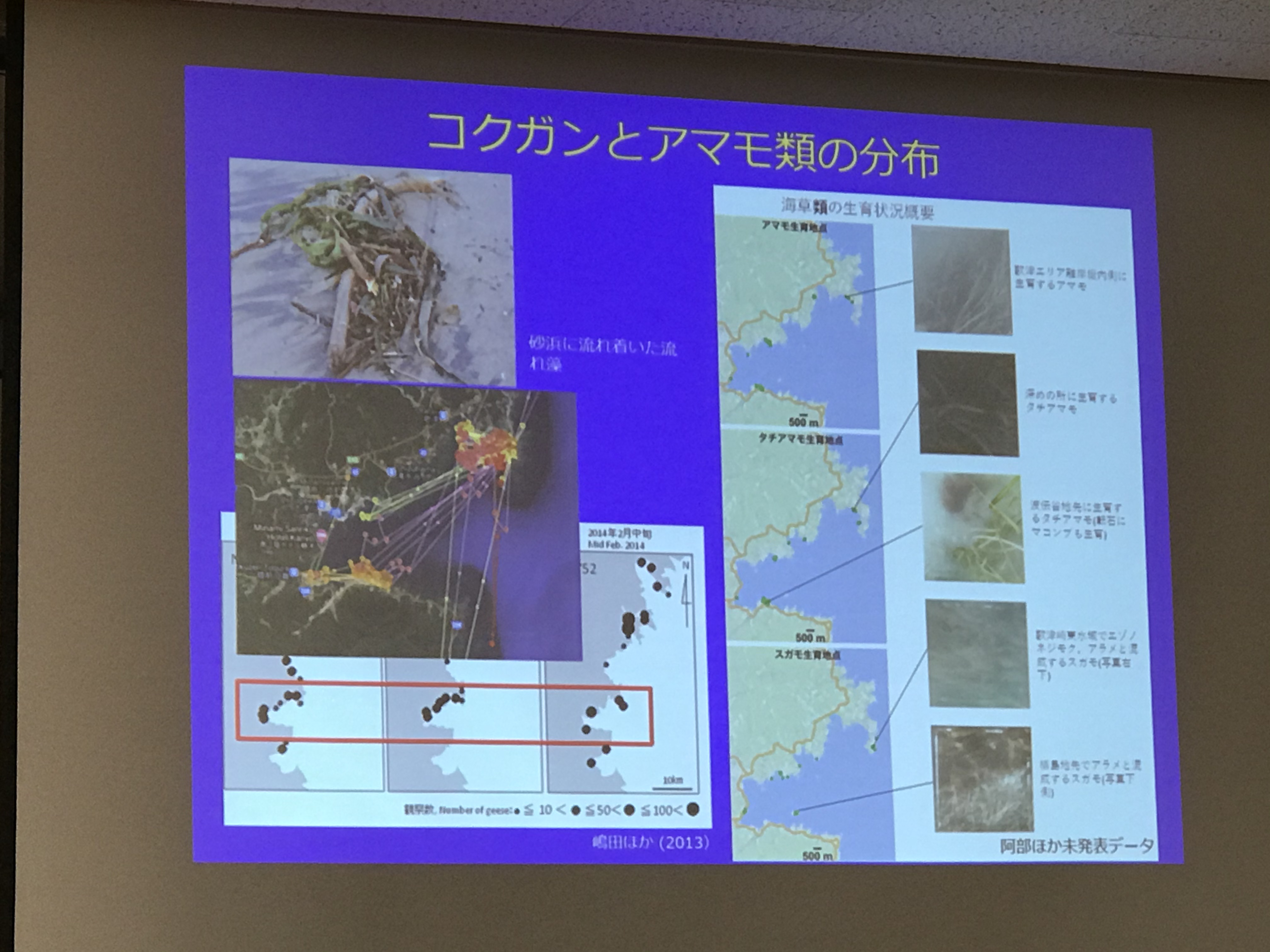

海のビジターセンターの観察では

志津川湾内に

志津川湾内に

コクガンの姿は確認できなかったとのこと

28日と言えば ゴールデンウィーク前日

彼らには GWの時期が判るのでしょうか

「コクガンは いつまでいるんですか?」というご質問に

「一番呑気なのはGW前まで いますよ」とお答えしていますが

今シーズンも

きっちり GW直前まで

志津川湾内に居てくれたわけで

どうしてどうして律儀なことです また 来シーズンの飛来を楽しみに待ちましょう

また 来シーズンの飛来を楽しみに待ちましょう

気の早い群れは

10月下旬にはその姿を見せてくれることでしょう

一方 観洋眼下で巣作りを進めるカモメのツガイ

自分たちの営巣の場をしっかり守っています

巣材も さらに増えました

目には青葉 山クロツグミ 恋カモメ

パロディー句

俳人 山口素堂さん ごめんなさい

南三陸にも いよいよ初夏の訪れです

先行予約開始!

届いたお客様から「ものすごく美味しい」と反響がたくさん!!

「朝どれ 鮮かつおタタキ」

南三陸ホテル観洋「楽天市場店」で受付開始!

一週間ぶりのご無沙汰です。Bluebirder*Sです。

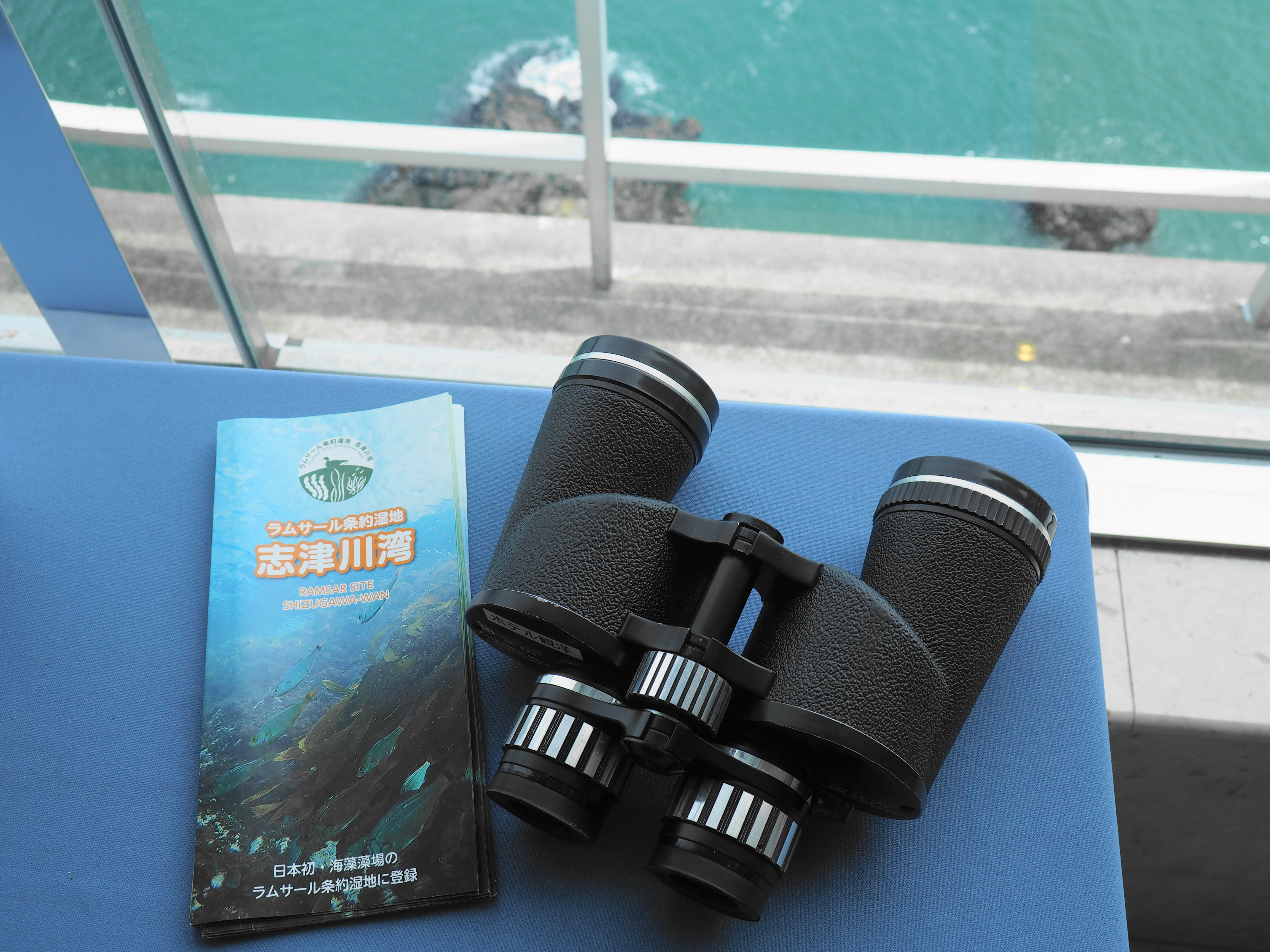

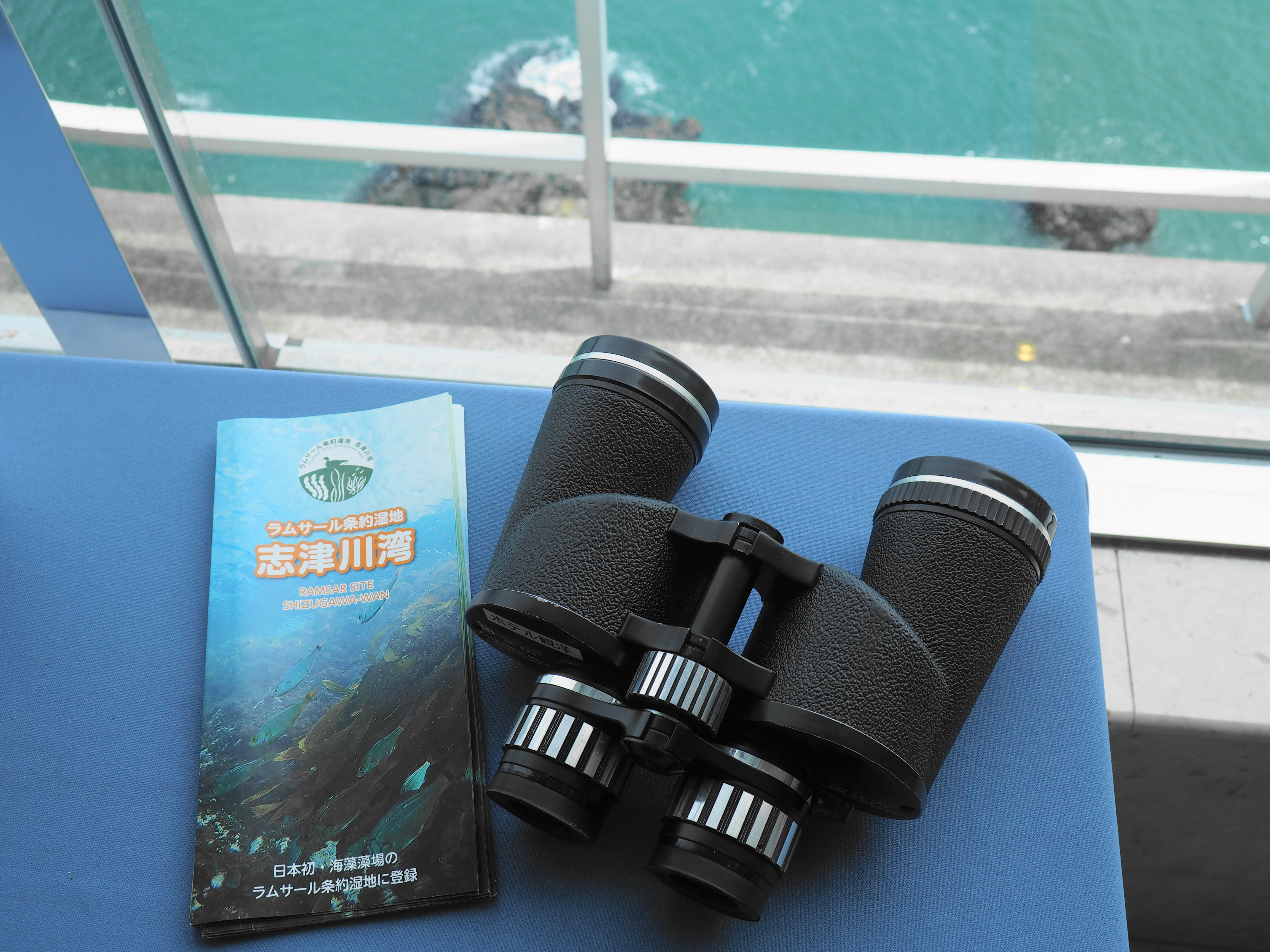

志津川湾の絶景を望む 南三陸ホテル観洋

フロントフロアー5階には

ティーラウンジ脇に

自然観察コーナーがあります

その眼下に カモメが営巣する岩場が

今年のツガイは この17日に メイティング

深く愛情を交わしていました

それから一週間

巣を見てみると 巣材が更に増えています

早々と「陣取り」をしていた1月22日 ↓

巣材はまだ入っていません

巣材はまだ入っていません

他のカモメを 追いやっていた2月6日 ↓

そしてメイティングの日 ↓

先週24日には この通り ↓

巣材 増えてますよね♪

どうやら 今年のカップルは

巣材を吟味して集めているのか

細くて柔らかそうな材料が大半で

大き目の枝のようなものがはみ出していた去年

不織布のようなものまで入れていた

一昨年とは違う様相です

そんな「巣作り」から察するに

今年のカップルは

繊細な感覚の持ち主なのかなぁ

などと 勝手に想像しております

先週ご紹介したメイティングシーンで

はっきりわかったことですが

写真下の身体の大きい方がオスで 上の小さい方がメス

写真下の身体の大きい方がオスで 上の小さい方がメス

去年のツガイは

三個を産卵し二羽を孵しましたが

今年のカップルは 果たして・・・

南三陸町の志津川湾は ラムサール条約登録湿地

美しく豊かな自然景観を楽しみながら

その一角で 今まさに営巣を始めようという

カモメのカップルも 観に来てください

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~

さて 湾内で越冬していたコクガンたち

南三陸海のビジターセンターによれば

この24日の観察では

まだ残る12羽を確認したとのこと

こちらも 探しに来てみてください

もう居なくなる頃ですから 見つけられたらラッキー♪です

PS 本日26日朝の観察では4羽になったそうです byビジターセンター

一週間ぶりのご無沙汰です。Bluebirder*Sです。

「今年は いつもより長く楽しめそうです」などと

呑気にブログに記した次の日には風が強まり

夜には激しい風雨に晒されることになった 観洋の桜

15日の朝には ↓ ご覧の通り・・・

まだ 梢や幹には

しっかり咲いている花もけっこうな数がありましたから

激しい風雨がなければ

おそらく まだ1週間以上は

その華やぎと 散り際を楽しめたはずです

もったいない・・・

ところで

いつもの漁港からは姿を消してしまった コクガンですが

16日10時半ごろ 観洋館内から双眼鏡を覗いてみたところ

志津川港の突堤先に すいすい泳ぎ回る姿を見つけ

早速 撮りに出かけました

港 突堤側からの眺めです

この日は 曇り時々晴れ

日差しの加減で

海の色が 目まぐるしく変わってきれいでした

その コクガンたち

観洋を望む水面に

オオバンやヒドリガモと一緒に小さな群れを成して

アマモを漁っていました

内一羽のコクガンは なぜかちょっと興奮気味

オスのヒドリガモを けん制しつつ 張り合うように採餌していました

当のヒドリガモの方はと言えば 相手にもしていない様子

ここに居たコクガンは 5羽

南三陸海のビジターセンターによると

この14日にセンターの観察デッキから確認できたのは 22羽で

先週の 39羽から ほぼ半減しています

志津川港の突堤付近に彼らが居るのは

この湾内での越冬を終える頃と聞きますから

どうやら今年は 観洋の桜の季節の終わりを機に

志津川湾を後にすることになりそうです

そして

観洋眼下のカモメのツガイも

新たな命の誕生に向けて始動です

4/17 11:00頃

小雨の中 長く念入りな羽繕いを終え

強く鳴き交わした2羽

愛情表現でしょうか

メスが スッと オスの胸にクチバシを差し入れると

オスはおもむろに マウンティング

初めて

初めて

メイティングシーンを捉えました

マウントを解くまでの間 2分余り

新たな命が確かに吹き込まれたようで

その誕生が 今から楽しみです

岩場には まだ少しだけですが 巣材を運び入れていて

産卵に向けて

産卵に向けて

いよいよ本格的に準備が進んで行くことでしょう

季節は 春から初夏へ

カモメたちも 誕生の季節を迎えます

一週間ぶりのご無沙汰です。Bluebirder*Sです。

南三陸ホテル観洋

正面玄関前には 枝ぶりのよい大きな桜の樹があります

今 まさに満開という この9日は

時折小雪の舞う天気で

花冷えと言うにはあまりに寒~い日でしたが

華やぎを「満面」に湛え 咲き誇っていました

例年ならば 開花後

春の嵐で散らされることが多いのですが

今年は雨風が比較的穏やかで

いつもの年より長く 花を楽しめそうです

開花の時期が早かったお陰でしょうか

さて

まさにその前日 たまたま 所要があって出かけた

お隣 石巻市は 春うらら

北上川河口付近で

震災後着々と進められている復興護岸工事は

完成間近のようで

堤には こんな案内板が

新しい橋の建設現場を望む護岸から 右側に目を移すと

向こうに 日和山公園への上り口

東日本大震災の大津波の際

津波からの避難場所になった公園です

今を盛りに咲く桜に誘われ 上がってみました

花は まさに満開

ひとひら ふたひら・・・

まだ数えられるほどですが もう空に舞う花びらも

いつもの春なら 花見客で大いに賑わう公園ですが

コロナ禍では

ブルーシートの団体などあろうはずもなく

実にささやかで 静かなお花見

ご夫婦連れや お友達同士

少人数でベンチに腰掛けたり散策したり

ソーシャルディスタンスを保ちながら

思い思いに桜を愛でていました

眼下に 復興の進む街 ↓

海を背景に咲く桜の姿も ↓ また格別

大津波 そしてコロナ禍・・・

それでも Life goes on

今年も ごく当たり前のように咲く桜は

そんな私たちを 分け隔てなく笑顔にし

気持を前に向けてくれている

滞在時間 わずか15分ではありましたが

そんな風にも思えた 小さなお花見でした

PS.

こちらは冬場 いつもコクガンの居た いつもの港

4月10日 午前11時

その姿は見当たりませんでした

南三陸海ビジターセンターによれば

この7日午前9時頃には

39羽を確認しているということですから

のんびり組が まだ 残っているようです

冬鳥ではありますが 旅立ち目前の 春のコクガン探しに

南三陸へ いらっしゃいませんか?

一週間ぶりのご無沙汰です。Bluebirder*Sです。

子どもたちの明るい歓声

町の海水浴場サンオーレ袖浜に隣接する 荒島楽天パーク

気持よい晴天に誘われて 出かけてみると

親子連れやカップル 若者たちの姿

そして 公園の遊具で遊ぶ 子どもたちの歓声

元気いっぱいの子どもたちの姿と笑顔のある風景って

いいものですね

子どもたちの元気な声が

あちらこちらで聞こえることこそ

復興の大切な要件だろうし

そうなれてこその 本当の復興なのではないか

常々そんな風に思っているBluebirderにとって

嬉しい光景でした

ちょうど 遊具越しに見える白いビルが観洋です

一方 公園の直ぐ隣にあるのがサンオーレ袖浜

砂浜に面した道路沿いには

51体のモアイ像がずらり♪

様々な表情の木彫が 海を向いて並んでいます

なぜ南三陸町に モアイ像?

と 思われる方もいらっしゃるか思いますが

1960年チリ地震津波によって

志津川湾では 41名が犠牲になりました

その際 チリ政府からお見舞いとして贈られたのが

他でもない モアイ像だったのです

それ以来 当時は志津川町の今は南三陸町の

シンボル的マスコットになっています

そんなモアイたちが見守る砂浜に目を向ければ

のんびりと 海辺のひと時を楽しむ人たち

春の海に 心なごむ光景です

ところで サンオーレ袖浜には モアイ岩があります

向かって右側の岩がそれ

天空を見上げる モアイの横顔にも見えます

荒島の緑がアクセントを添える 海辺

去年は コロナ禍で海水浴場は開かれませんでしたから

今年の夏は 再開できることを願うばかりの サンオーレ袖浜にて

とにかく 春の日差しがとても心地よく

子どもたちの歓声が嬉しい 穏やかな一日でした

サンオーレ袖浜は

志津川湾の風光明媚さを堪能できるスポットのひとつです

観洋へお越しの際にもし 是非足を延ばしてみて下さい

心癒されること 請け合いです♪

追伸: いつもの漁港のコクガンたち

3日には 3羽を確認できました。

しかし、語り部バスでお客様をご案内した翌4日、

お客様も双眼鏡でご覧になりましたが、確認できたのは 1羽だけ・・・

去年は大型連休前まで 呑気にしていたメンバーも

急上昇の桜前線に煽られて

この港から もう居なくなってしまいそうな勢いです。

一週間ぶりのご無沙汰です。Bluebirder*Sです。

一大ブームを巻き起こした 鬼滅の刃。

きっと、私たち日本人の心に共感を呼ぶ「言葉」の数々が、

文字通り 魂を揺り動かしたのではないのか、

などと勝手に考察している にわかファンではあります。

柱はじめ鬼殺隊隊員間の伝達役を務めているのが

言葉を操る 鎹烏(かすがいがらす)たち。

ストーリーの中でも

それぞれに個性の強い

愉快なキャラクターとして登場してきますが、

カラスと言うと、どうも「不吉」だとか

ゴミ袋を食い散らかす「害鳥」だとか、

マイナスなイメージが先行しがちな存在です。

実際のところ、目がどこにあるのかわからない黒一色の姿には、

いかばかりか "こわい" 印象も覚えたりしますが、

よくよく接近して観察してみれば、こんな顔。

つぶらな瞳で こんなに かわいい顔をしているのです。

首をかしげたくらいにして

子供のように どこか愛くるしさも感じさせます。

それに、何より羽の色♪ 見て下さい。艶っつや!!

紫に あるいは青や緑っぽく 光って見える部分があるのです。

実にきれい♪

こうした艶のある黒色のことを「濡羽色(ぬればいろ)」、

あるいは「濡烏(ぬれがらす)」というそうで、

黒く艶やかな女性の髪の毛を形容表現する

万葉集の時代から用いられてきた言葉なのだとか。

そういえば、

女性の美しい黒髪を「"緑"の髪」とも 言いましたものねぇ。

こうした輝きを表現していたものだったのですね

ご紹介している写真の個体は、

鬼滅の刃に登場する鎹烏(かすがいがらす)と同じと思しき

"ハシボソガラス"。

ご存知の通り、カラスはとても賢い鳥で、

木の実を路面に置いて 通行する車に踏ませ

硬い殻を割って食べるというのも 広く認知されている行動ですが、

一説によれば、野鳥の中でも体の大きさの割にとりわけ大きな脳には、

小学生低学年程度の知能が詰まっているとのこと。

今は昔の話になりますが、幼いころ、

近所のお兄さんがカラスを飼って

言葉を覚えさせていたのを思い出しました。

カ・・カラスが・・・しゃ・・喋る?????

当時、幼心にも それはそれは かなり驚いたのを覚えています。

実は 言葉を覚えるのも「保身」のため

言葉を覚えれば→ 〇飼い主がよろこび→ ◎餌がもらえる

そうした感覚が保身本能として働いて 言葉を覚えるのだそうです。

カラスは 決して不吉だとか怖いという鳥などではなく、

輝く羽を持った賢い鳥で、

その「顔」も とても"かわいい"。

どこにでもいる鳥でも、細かく観察して調べてみると

思わぬ発見があり 面白いもの♪

これも、野鳥観察のだいご味です。

追伸:

こちらも黒い鳥ですが、

いつもの港のコクガンたち まだ居ます。

28日に 語り部バスでお客様をご案内した際、

午前11時前のことですが 数羽を確認できました。

一週間ぶりのご無沙汰です。Bluebirder*Sです。

最近、「まだ いますか?」

これからご宿泊になるお客様や お泊りのお客様から

そうしたお問い合わせを いただいています。

ええ、おります。

一体 何のお話かといいますと 「コクガン」のこと、なのです。

徐々に気温も上がり 3月も下旬ともなれば、

きっと、志津川湾で越冬していたコクガンも

既に北に向かっていなくなっているかも知れないと

思っていらっしゃってのことでしょう。

確かに、既に北帰行が始まっている時期ですから

湾内で確認できる数は、少なくなってきてはいます。

それでも、南三陸海ビジターセンターによれば

まだ ピーク時の3分の1くらいはいるそうです。

ちなみに、この冬のピークは 400羽以上でした。

いつもの港で、20日午前11時前に確認出来たのは

7羽程度と 実に寂しい限り。上の写真には、オオバンも混じっています。

センターによれば

どうやら いつも午前10時頃になると、

いくつかの群れが この場から飛び立ち

他のエリアへ向かってしまうのだとか。

ということは 朝の比較的早い時間帯であれば

まだ もう少しまとまった数のコクガンたちの姿が

観られそうです。

もっとも 一番ののんびり屋さんは、大型連休前までいますから

もっとも 一番ののんびり屋さんは、大型連休前までいますから

是非 観に来てください。

よろしければ、Bluebirderがご案内いたします。

コロナ禍でなかなか観に来れなかったという方も

どうか ご安心下さい。

こちら志津川湾では、まだ今しばらくの間

コクガンのシャッターチャンスは 続きそうです。

一週間ぶりのご無沙汰です。Bluebirder*Sです。

それにしても、凄まじい低気圧でした。

この13日に三陸沿岸を発達しながら北上した

低気圧の猛威たるや!

南三陸町内にも 激しい雨と風をもたらしました。

それはもう まるで台風並み。

そのせいで、震災遺構の高野会館の周囲はすっかり水浸しに。

14日の10時15分便の語り部バスは、

お客様を会館内にご案内出来なくなってしまい

申し訳ござませんでした。

そんな語り部バスのご案内の途中、

黒崎海岸では波乗りを楽しむサーファーの姿を久しぶりに目にしました。

語り部バスのご案内の最中でしたから、撮影は出来ませんでしたが、

こちらは、以前ご紹介したシーン。

お客様にも、普段は穏やかな志津川湾にも

実は 隠れたサーフポイント

「黒崎スポット」があることもご紹介出来ました。

かっこいいですよねぇ。

しばらく眺めていたくなってしまいます。

さて、13日には、徐々に強くなる雨脚の中

いつもの漁港のコクガンは 一体どうしているものかと

様子を観に行ってきました。

まだ、居ます。

この小さな港が また 彼らにとって 心地よい居場所のようで、

外海が荒れていても、

このように

突堤の内側では、穏やかな水面で過ごすことが出来ます。

だんだん強くなる雨になど めげる様子も無く、

自慢の羽で きれいに弾いた雨粒を背中に載せ

アマモを求めて 泳ぎ回っていました。

相も変わらず、元気いっぱいです。

既に 北帰行が始まったとはいえ、

南三陸海のビジターセンターによれば、

まだ近辺で90羽ほどが確認できているとのこと。

14日朝には、お泊り頂いたお客様から、

「まだコクガンは居るの」というお問い合わせを頂きましたが

大丈夫です。まだ 居ます。

た~だ、今回ご紹介している写真は、どれもブレブレ・・・。

雨雲の下、シャッタースピードが稼げないもので、この始末。

ご容赦くださいませ。

~~~~~~~

おまけ です。

「冬鳥その7」ということになりますが、

14日の午後3時半ごろ、休憩を終えて観洋に戻る途中

歩道から ぱっ!と飛び立つ 黄色い小鳥!!!

すわ! キビタキ?!!!

と、思いました。

が、まだ 夏鳥がやって来るには早すぎる。

なぜかまた、小生の進行方向に帰って来て、

しきりに植物の種子か何かをついばんている様子・・・

とっさに スマホのカメラを2倍ズームにして、撮ってみたものの

ご覧のように・・・光量も足りずブレブレで

残念至極な ぼんやり写真に。 この「子」も 困り顔・・・。

図鑑で確認したところ、

その正体は 越冬中の マヒワの♂ でした。

どうやら「繁殖期以外は 群れで生活する」らしいのですが

彼は なぜか"単独"。

冷たい雨にすっかり濡れながら、

北へ旅立つ準備でしょうか、

一生懸命 餌をついばんで

ちっちゃな体に エネルギーを充電しているようでした。

一週間ぶりのご無沙汰です。Bluebirder*Sです。

三寒四温を繰り返して 春になるのですが、

寒暖の差が大きいので

体調管理にも気を配らなくてはならない今日この頃、

いかがお過ごしでしょう。

既に、一部の集団は 北帰行を始めた コクガンたち。

ただ、いつもの漁港のコクガンたちは

同じ群れと思しき一群が まだ滞在している模様です。

それにしても 冬の一番寒い時期を振り返ってみても、

これほどまでに活気に満ち溢れた野鳥は

コクガンを置いて他にないくらいに元気。

日中は とにかくほとんどジッとしていない。

スイスイと泳ぎ回って 大好物のアマモを探し当てては

常に食べ続けています。

岸に上がって休んでいる個体も わずか。

あの元気は、一体どこから湧き出してくるのでしょう?

それだけ 好物のアマモは 栄養価が高く、

コクガンを元気にしてくれているのかも知れません。

そんな快活な様子を見ていると

とても地球上に9000羽も居ない絶滅危惧種とは 思えません。

ただ、現実的にその数が少なくなってきているのは

アマモが豊富な藻場が

徐々に失われてきている ということも考えられます。

天然記念物にして絶滅危惧種。

彼らを育む 南三陸町の志津川湾は

国内では初めて「豊かな藻場」として

3年前にラムサール条約に登録されましたが、

震災復興事業による防潮堤や川の護岸などのコンクリートによって

海のph濃度が変わり

近年の鮭の回帰数が激減して不漁になっているばかりか、

藻場が痩せてきている という話まで聞こえてきました。

今後、ウニの生育にまで影響しないか 心配です。

「ラムサール条約登録」の名目だけでなく、

いえ「登録湿地」だからこそ、

現状まだ豊かに見える志津川湾の自然は

私たちが積極的に維持し管理していかなければなりません。

コクガンたちのためにも、私たちの豊かな生活の為にも、

手遅れになる前に。

志津川湾内に

志津川湾内に

また 来シーズンの飛来を楽しみに待ちましょう

また 来シーズンの飛来を楽しみに待ちましょう

もっとも 一番ののんびり屋さんは、大型連休前までいますから

もっとも 一番ののんびり屋さんは、大型連休前までいますから