大家好!我是惠.

皆さん、こんにちは、恵です。

5月1日,日本進入世界矚目的‘‘令和”新時代,我也有幸見證了這具有歷史意義的時刻.

5月1日、日本は世界で注目されている「令和(和暦)」の新時代に入りました。

私もこの歴史的な瞬間を日本で迎えられた事、大変嬉しく思います。

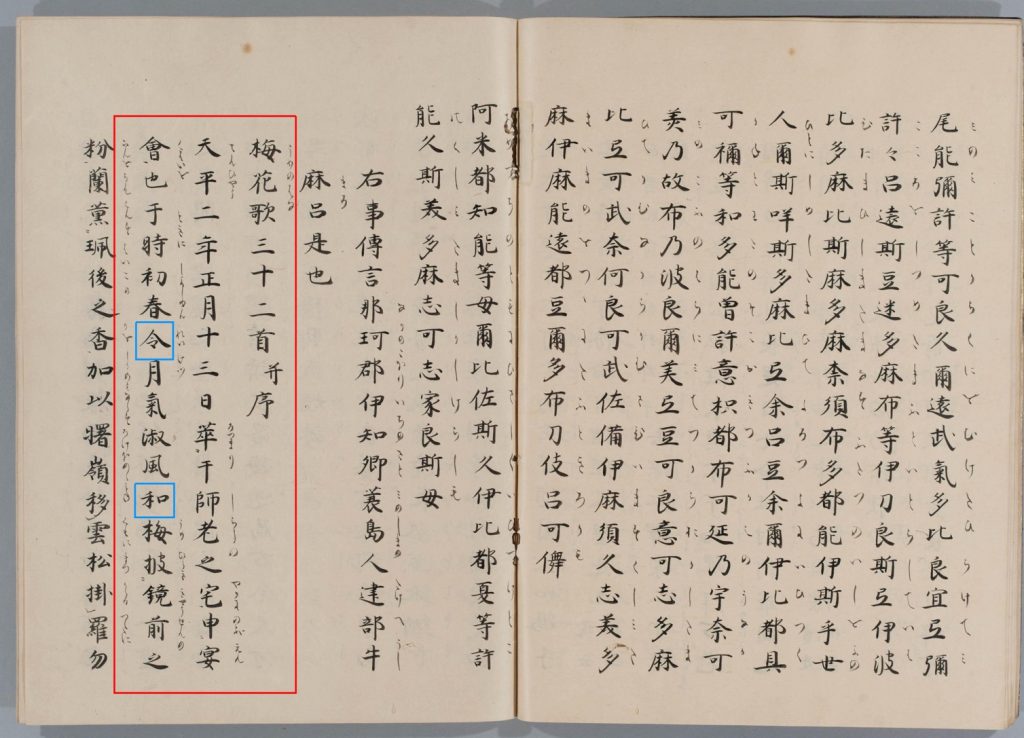

令和,新年號,是日本第126代天皇的年號,4月3日外務省向外國媒體公布了官方英文翻譯:Beautiful Harmony。5月1日零時,日本正式開始启用‘‘令和”為年號.

「令和」新元号は日本の第126代天皇の元号で、

4月3日に外務省が外国メディアに公式英語翻訳:Beautiful Harmonyを発表しました。

5月1日0時、日本では正式に「令和」を元号として使用し始めました。

本館也在5月1日當日,迎來了來自四面八方的客人,為讓當日來舘的客人留下美好回憶,我們在大堂下午16點開始舉辦的“改元活動” 地酒的招待,給孩子們發糖果禮物等等,能和前來的大家一起慶祝了,在「令和叔叔切割展位」中應該設定特設會場,再現那個場面 真實的再現了主持台和話筒臺等,家族利用得到非常好評!

5月1日、多くのお客様を迎えまして、当日ご来館いただいたお客様に様々なおもてなしを実施しました。

当日午後16時から開催となりました当館オリジナルの「改元イベント」では気仙沼の地酒「男山」のお振舞いや、お子様にはお菓子のプレゼント、

先着50名のお客様には、和紙で作った特製の宿泊証明書やオリジナル缶バッチのプレゼント。

お越し頂きました皆様とお祝いすることが出来ました。

「令和おじさん(おばさん)なりきりブース」では、特設会場を設置して、あの菅官房長官が「令和」の額縁を掲げた場面を再現するべく、

司会台やマイクスタンドなどを用意し観洋流に再現、ご家族などでご利用頂き、大変好評でした。

在「GW」期間中 在賣場購買超過1000日元可以參加一次抽獎會。 還有豪華獎品,請嘗試令和最初的運氣,我們也試飲“魚翅湯”。

売店では「GW」期間中は,1,000円以上のお買い上げで1回くじが引ける抽選会を行い、

豪華賞品もございました。

また、売店でも「ふかひれスープ」の試飲も行いました。

時代は変わっても、

様々な企画・イベントを行っていきたいと思います。

これからも変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い致します。

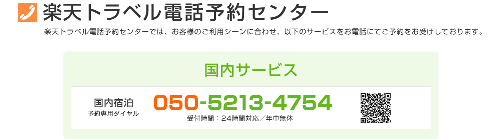

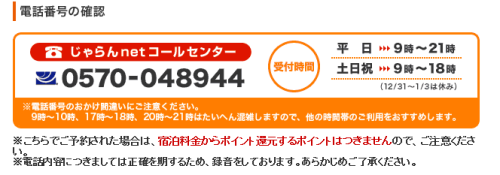

Book us at;

(ポニー)

(ポニー) (ひつじ)

(ひつじ) (やぎ)

(やぎ) (優しく撫でればさわれます!)

(優しく撫でればさわれます!) (休む前までたくさん撫でられてました)

(休む前までたくさん撫でられてました)