皆様こんにちは、マッキーです。

今回は三陸の旬の味覚をカラッと揚げちゃいました!

先日から夕食会場にて提供がスタートいたしました、

春の天ぷらをご紹介いたします。

その1…「山菜天ぷら」(税込880円)

春の訪れを告げる野菜達をサクサクの衣で包みました。

三陸の海の幸や宮城の地酒と共に

山の幸を味わってみませんか?

どんな山菜が出てくるかは当日のお楽しみ!

旬の味をぜひご堪能くださいませ。

その2…「ほや天」(税込660円)

ほや特有の味わいもしっかりと揚げる事で…

食べやすく人気の逸品です。

三陸の珍味ほやを初めて食べるなら天ぷらがオススメ!

ゆかり塩を付けていただくのが観洋流♪

ご宿泊の際には、ぜひお召し上がりくださいませ。

●- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -●

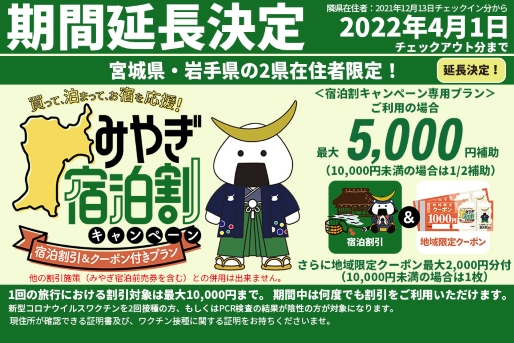

【期間】

2022年3月31日(木)チェックイン分迄

【対象地域】

宮城県、岩手県在住者

●- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -●

【南三陸ホテル観洋】<宿泊割引&クーポン付プラン>概要ページはこちら↓

みやぎ宿泊割キャンペーン事務局公式ページはこちら↓

みやぎ宿泊割キャンペーン事務局

●- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -●

南三陸ホテル観洋楽天市場店では…

お買い物マラソン開催中!

今回は「鮑」と「牛タン」がちょっぴりお買い求めいただけます!

この機会をお見逃しなく♪

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

★ 【観洋ちゃんねる】 ★

【観洋ちゃんねる】ホテルまで公共交通機関でどうやっていくの!?

バス・鉄道乗り換え案内!

夏に撮影されたもので恐縮ですが…

南三陸ホテル観洋に車でいらっしゃらないお客様もいらっしゃるので

この駅で乗るのか、どこの駅で乗り換えるか

(陸前戸倉、柳津、前谷地、石巻)

観洋ちゃんねるメンバーが簡単に説明!!

今回はバスの時間が合わず乗車できませんでしたが、、、

バス、鉄道の路線を車で周って紹介しました!!

いいね・チャンネル登録もよろしくお願いしま~す\(*ˊᗜˋ*)/

ああああ✨ \ 感謝 / チャンネル登録者数1000人突破 ✨

公式YouTubeチャンネルはこちら⇒南三陸ホテル観洋【公式】